• El proyecto IUNS ACTIVATOR analizará las brechas en la investigación en nutrición en Asia y su impacto en las políticas de salud

• La iniciativa quiere dar voz al continente asiático en la literatura científica y prepararlo para afrontar retos nutricionales

Un proyecto liderado por el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud, antes IISPV) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) evaluará el estado de la investigación en nutrición en Asia, identificando las brechas y necesidades existentes en este ámbito. Lo hará gracias a una subvención de la International Union of Nutritional Sciences (IUNS) de 5.000 dólares.

Con esta ayuda, durante los próximos cuatro años el equipo IUNS ACTIVATOR trabajará en la evaluación de la investigación en nutrición, reflexionará sobre cómo se alinea con las prioridades regionales y su impacto en las políticas públicas de salud. También se centrará en dinamizar los esfuerzos para generar evidencias relevantes a escala regional con el objetivo de mejorar la salud, tanto mediante mentoría como mediante la participación de actores clave.

“Llevar a cabo este estudio es significativo porque hay una escasa representación asiática en la literatura científica mundial. Es necesario identificar las necesidades que existen en el campo de la nutrición para saber si la investigación en Asia está preparada para afrontar sus retos específicos, enmarcados en una transición nutricional y en una creciente carga de enfermedades no transmisibles”, explica Sangeetha Shyam, investigadora del IISPV-URV, implicada en el proyecto IUNS ACTIVATOR: ‘Evaluación decenal asiática de la nutrición, reflexión y dinamización de esfuerzos para el futuro’.

El equipo responsable del proyecto reúne a 26 investigadores de 13 países de Asia y Europa, especializados en nutrición, metainvestigación y comunicación científica. Los objetivos del estudio buscan, además, implicar a los jóvenes para garantizar la relevancia y la sostenibilidad de las soluciones propuestas.

Un estudio de la URV, con participación del IISPV, compara la ecografía abdominal con la resonancia magnética y demuestra el potencial de esta herramienta para detectar precozmente el riesgo de prediabetes y síndrome metabólico en personas con obesidad abdominal.

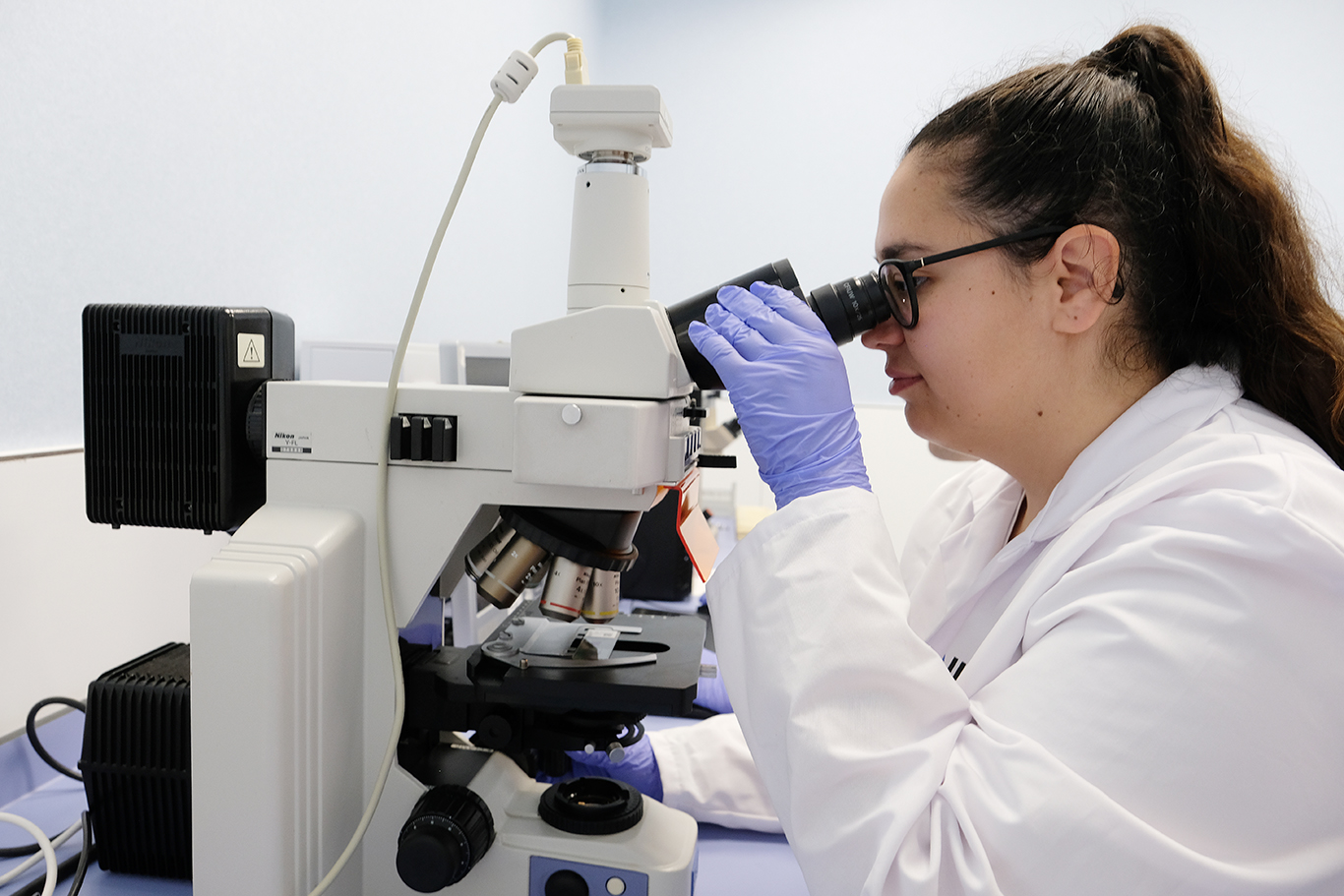

La distribución de la grasa corporal, especialmente la acumulada en el abdomen, es un factor determinante para el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Pero no toda la grasa abdominal tiene el mismo impacto en la salud: la grasa subcutánea, situada bajo la piel, no comporta los mismos riesgos que la grasa visceral, que se acumula en profundidad y puede entrar en contacto directo con órganos vitales. Identificar qué tipo de grasa predomina en una persona es esencial para evaluar su riesgo metabólico y orientar mejor las intervenciones clínicas. En este contexto, un estudio liderado por investigadoras del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universitat Rovira i Virgili (URV), y con participación de personal investigador del IISPV, ha analizado hasta qué punto la ecografía abdominal puede ser una herramienta útil y fiable para medir la grasa visceral, en comparación con la resonancia magnética, considerada la técnica de referencia actual.

Actualmente, en la práctica clínica habitual, el riesgo asociado a la grasa abdominal se evalúa mediante el perímetro de la cintura. Sin embargo, esta medida, aunque sencilla, es limitada, ya que no permite distinguir entre grasa subcutánea y visceral. Las técnicas de imagen como la resonancia magnética o la tomografía computarizada ofrecen esta información con gran precisión, pero tienen un coste elevado, requieren equipamientos especializados y no están disponibles de forma inmediata en la atención primaria. Con el objetivo de explorar alternativas más ágiles y accesibles, el equipo investigador se planteó validar el uso de la ecografía abdominal para caracterizar la distribución de la grasa: “La ecografía es una herramienta presente en la mayoría de centros de atención primaria y hospitales que, con profesionales de la salud formados, permite obtener imágenes en tiempo real a un coste muy reducido”, explica Claudia Jiménez-ten Hoevel, investigadora del Departamento de Medicina y Cirugía de la URV y coautora del artículo.

La pregunta clave era, por tanto, en qué medida la ecografía puede ofrecer resultados comparables a los de la resonancia magnética en la exploración de la grasa abdominal. Para determinarlo, el equipo investigador trabajó con una muestra de 113 adultos voluntarios con obesidad abdominal, residentes en Reus y alrededores. A todos se les realizó una resonancia magnética y una ecografía abdominal en un intervalo muy corto —entre tres y cuatro días— para garantizar que los resultados fueran comparables.

Una herramienta válida y precisa

Los resultados del estudio, publicados en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism, revelan que las mediciones de la grasa visceral realizadas mediante ecografía mostraban una buena concordancia con los datos obtenidos mediante resonancia magnética. No obstante, se detectaron ciertas limitaciones de la ecografía a la hora de evaluar la grasa subcutánea, un hecho que ya habían señalado estudios previos. “La conclusión principal es que la ecografía puede ser especialmente útil cuando el objetivo es identificar la grasa visceral, que es la que está más claramente asociada al riesgo metabólico”, afirma Anna Pedret, investigadora del mismo departamento. Este potencial se suma al hecho de que la ecografía es una herramienta sencilla de utilizar para el personal formado y que se encuentra en la mayoría de centros de salud del país.

La grasa visceral: un indicador de riesgo metabólico

Más allá de esto, el análisis ha permitido a las investigadoras profundizar en otra cuestión y determinar si la cantidad de grasa visceral medida con ecografías puede llegar a predecir alteraciones metabólicas futuras. De hecho, los resultados muestran que existe relación entre niveles elevados de grasa visceral y la presencia de prediabetes —una condición en la que los niveles de azúcar en sangre son elevados, pero aún por debajo del umbral de la diabetes tipo 2— además del síndrome metabólico —un conjunto de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares—.

Más concretamente, el estudio identifica una cantidad de grasa visceral a partir de la cual el riesgo de sufrir enfermedades asociadas aumenta considerablemente. Por ejemplo, un grosor igual o superior a 7,35 centímetros se ha vinculado con un riesgo elevado de padecer prediabetes, mientras que a partir de 5,77 centímetros se observa relación con la probabilidad de presentar síndrome metabólico. Estos resultados ponen de manifiesto el potencial de las ecografías como herramienta exploratoria: “Incorporar la ecografía abdominal en la práctica clínica habitual, especialmente en el ámbito de la nutrición y la atención primaria, podría permitir una mejor estratificación del riesgo y una personalización más precisa de las intervenciones”, defienden las investigadoras.

El grupo de investigación Nutrició Funcional, Oxidació i Malalties Cardiovasculars (NFOC-SALUT) de la URV y el Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) continúa trabajando para poner en valor el uso de la ecografía como una técnica económica, rápida y fácilmente integrable en la práctica clínica. Actualmente, el equipo explora el impacto de la distribución de la grasa abdominal en otros segmentos de la población y su relación con diferentes condiciones de salud, como la función cognitiva o la sarcopenia. En este marco, el grupo lleva a cabo nuevos estudios con ecografía abdominal en personas de entre 60 y 74 años, con investigaciones en marcha y la posibilidad abierta de participar. Las personas interesadas pueden contactar con el equipo mediante el correo electrónico estudisalimentacionfocsalut@gmail.com.

Referencia bibliográfica: Jiménez-Ten Hoevel C, Besora-Moreno M, Queral J, Llauradó E, Valls RM, Solà R, Pedret A. Ultrasound and MRI abdominal fat distribution and its associations with metabolic conditions in adults with abdominal obesity. Diabetes Obes Metab. 2025 Dec 17. DOI: 10.1111/dom.70390. Epub ahead of print. PMID: 41403258.

El grupo de investigación GEMMAIR recogió, el pasado jueves 6 de noviembre, el Premio Joan Pedrerol Gallego al impacto social de la investigación del Consejo Social de la Universitat Rovira i Virgili correspondiente al año 2025, en el ámbito de ciencias de la salud y de la vida, en la modalidad ex ante.

El trabajo galardonado, titulado “Bisfenol A y salud hepática: Impacto de una dieta libre de BPA en la Enfermedad Hepática Esteatósica Asociada a Disfunción Metabólica”, fue presentado por los investigadores Maria Teresa Auguet Quintillà, Helena Clavero Mestres, Carmen Aguilar Crespillo, José Antonio Porras, David Riesco, Salomé Martínez, Margarita Vives y Fàtima Sabench Pereferrer.

Succipro, un spin-off creado en 2022 fruto de la investigación que se está llevando a cabo en el IRBCatSud (el nombre nuevo que adoptará el actual IISPV a partir de 2026), ha pasado a formar parte de la plataforma empresarial y de innovación Catalonia.health. Un paso que supone establecer conexiones con otras empresas del sector biomédico catalán, generar sinergias, compartir conocimiento y acelerar el desarrollo de sus productos.

Succipro se dedica a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas basadas en la modulación del succinato, con el objetivo de abordar enfermedades inflamatorias y metabólicas que afectan a millones de personas. Todo ello se resume en este vídeo.

Actualmente, Succipro está desarrollando un fármaco para el tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), que se encuentra en fase preclínica y presenta resultados iniciales muy prometedores. Los fármacos de Succipro también tienen el potencial de tratar enfermedades complejas de alta relevancia clínica, como la diabetes o algunos tipos de cáncer, donde la inflamación y el metabolismo juegan un papel muy importante en su desarrollo.

En Succipro se trabaja cada día con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen estas enfermedades. Desde la empresa, existe un claro interés en desarrollar terapias dirigidas a resolver problemas reales y personalizados en los pacientes. Este trabajo se enmarca en el concepto de medicina personalizada, diseñando moléculas con una validación científica y metodológica adecuada para resolver problemas que hoy en día no están completamente solucionados.

Para Succipro, formar parte de Catalonia.health es una “decisión estratégica que permitirá establecer conexiones con otras empresas del sector biomédico catalán”. Se espera que esta colaboración facilite la generación de sinergias, el intercambio de conocimiento y la aceleración del desarrollo de sus productos. Esta unión entre ciencia, empresa y salud se considera clave para posicionar a Cataluña como un referente internacional en biomedicina.

Más información:

El proyecto cuenta con el apoyo de la Diputació de Tarragona, que ha concedido una ayuda de 100.000 euros para tirar adelanta la iniciativa

El Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) (que a partir de 2026 será el Institut d’Investigación Biomèdica Catalunya Sud – IRB CatSud) impulsa el proyecto XISS para la integración de la investigación biomédica y la innovación social. El proyecto tiene como objetivo transformar el sistema sanitario de la provincia mediante la conexión efectiva entre investigación biomédica, innovación tecnológica y participación ciudadana, con un impacto directo en la salud y el bienestar de la población. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputació de Tarragona, que ha concedido una ayuda por importe de 100.000 €, para sacar adelante esta iniciativa.

El proyecto ha hecho posible los estudios previos para la creación de la Unitat d’Investigació Clínica Catalunya Sud (UiC), que estará ubicada en el Hospital Universitari Sant Joan de Reus y que estará coordinada en colaboración con las tres regiones sanitarias (Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y Baix Penedès). Esta infraestructura permitirá desarrollar ensayos clínicos avanzados, incluyendo estudios de fase Y en oncología, así como investigaciones multicéntricas en enfermedades cardiovasculares, metabólicas, infecciosas y neurodegenerativas.

La UiC facilitará la incorporación de pacientes de zonas rurales o geográficamente dispersas, reduciendo desigualdades e incrementando el acceso a la innovación terapéutica. Además, la interoperabilidad de datos y la implementación de servicios de telemedicina aseguran la igualdad de oportunidades en el acceso a los ensayos clínicos.

Impacto territorial y social

El proyecto alcanza 184 municipios y 10 comarcas de la provincia de Tarragona, con la participación de agentes locales y socioeconómicos (ayuntamientos, hospitales, centros de atención primaria, universidad, sociedad civil, asociaciones de pacientes, empresas biotecnológicas y farmacéuticas, clústeres empresariales y empresas emergentes).

Entre los resultados ya logrados destacan:

Una respuesta a las desigualdades

El análisis del Registr Espanyol d’Estudis Clínics muestra que la provincia de Tarragona tiene una concentración de ensayos clínicos muy inferior a la de Barcelona (21,89 por millón de habitantes ante 114,89). El proyecto XISS da respuesta a esta necesidad, asegurando una distribución más equitativa de recursos y estructuras de investigación clínica en Cataluña.

El proyecto XISS se posiciona como referente nacional en la traslación de conocimiento científico hacia la práctica clínica, promoviendo un sistema sanitario centrado en la persona, el territorio y la reducción de las desigualdades sociales y geográficas.

Un estudio identifica, por primera vez, biomarcadores no invasivos capaces de detectar de forma temprana la esteatosis hepática —conocida como hígado graso— en población infantil y adolescente que adquirieron al nacer el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). El estudio, publicado en Communications Medicine, ha sido coordinado por personal investigador del área CIBER de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC) en el Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23) – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) y el Hospital Universitario La Paz. También pertenecientes a la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Instituto de Investigación de La Paz (IdiPAZ) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El trabajo supone un avance clave para mejorar el diagnóstico de una complicación que afecta aproximadamente al 30% de esta población pediátrica.

La esteatosis hepática es habitual en personas con infección por VIH y su prevalencia en población infantil y juvenil ronda también el 30%. Sin embargo, los métodos diagnósticos no invasivos utilizados en adultos no funcionan adecuadamente en población pediátrica. “Hasta ahora carecíamos de herramientas fiables para detectar el hígado graso en jóvenes con VIH sin recurrir a técnicas invasivas. Era fundamental encontrar biomarcadores específicos que permitieran identificar la enfermedad en sus fases más iniciales”, explican Anna Rull y Talía Sainz, investigadoras del CIBERINFEC pertenecientes respectivamente a l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23) – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) y Hospital La Paz y que han liderado el estudio.

El presente estudio analizó mediante técnicas de metabolómica avanzada muestras de sangre y heces de 29 participantes para examinar las grasas circulantes, los ácidos biliares y las bacterias intestinales. Este enfoque permitió detectar alteraciones metabólicas muy precisas que podrían indicar la presencia de daño hepático incluso antes de que aparezcan síntomas.

Entre todas las moléculas estudiadas, dos tipos de triglicéridos (TG54:5 y TG56:7) y el ácido biliar UDCA destacaron por su capacidad para diferenciar a los jóvenes con esteatosis hepática de aquellos sin la enfermedad. “La combinación de las medidas del triglicérido TG56:7 y el ácido biliar UDCA mejoró notablemente el poder discriminador de los dos grupos”, señala la también investigadora del CIBERINFEC Silvia Chafino, primera autora del trabajo.

El estudio también reveló que los triglicéridos totales, habitualmente empleados en adultos para evaluar la función hepática, no mostraron diferencias significativas entre grupos en esta cohorte pediátrica, lo que refuerza la importancia de explorar triglicéridos específicos.

Por otro lado, se examinó la microbiota intestinal, dado su papel en la transformación de los ácidos biliares. Aunque no se observaron diferencias entre grupos, sí se detectaron correlaciones positivas entre UDCA y la bacteria Collinsella, conocida productora de este ácido biliar, lo que podría explicar las tendencias encontradas, según determinó el equipo de investigación.

Finalmente, el análisis integrado del perfil de ácidos biliares permitió identificar una subpoblación dentro del grupo control con un patrón similar al de la población pediátrica con esteatosis hepática. El equipo de investigación subraya que estos resultados “sugieren que alteraciones tempranas en los niveles de ácidos biliares podrían reflejar un estado patológico incipiente, incluso antes de que existan manifestaciones clínicas evidentes, lo que remarcaría su papel prometedor en la predicción de la esteatosis hepática, aunque su potencial aplicación clínica debería explorarse en mayor profundidad”.

Referencia del artículo:

Chafino S, Tarancon-Diez L, Hurtado-Gallego J, Flores-Piñas M, Alcolea S, Olveira A, et al. Metabolomics for searching non-invasive biomarkers of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease in youth with vertical HIV. Commun Med. 2025;5:433.